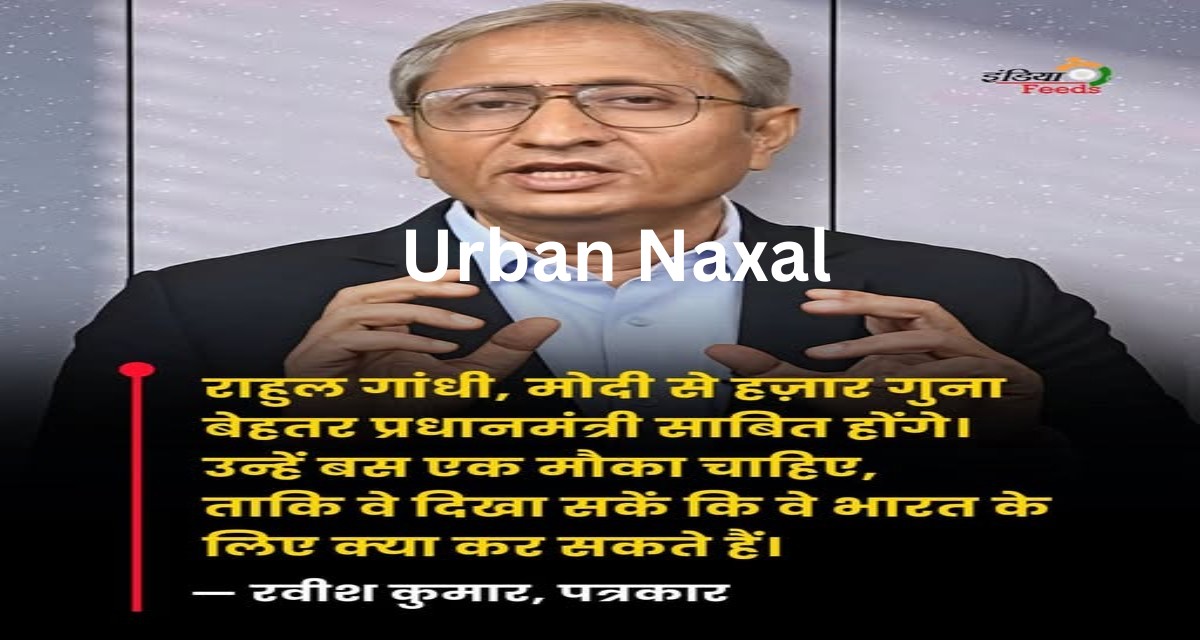

Ravish Kumar “Prime-time to pavement” road-side activism:- देश-विरोध की आदत ने महंगे मंच छुड़वाए, अब सड़क ही मंच बना।

एक दौर था जब प्राइम-टाइम की चमक में देश विरोधी एजेंडा चलता था , महंगे स्टूडियो और हाई-TRP मंच “विश्वसनीयता” का पैमाना माने जाते थे। वही मंच पत्रकारिता के साथ साथ टुकड़े गैंग के लिए भी सत्ता से सवाल पूछने के नाम पर बस देश तोड़ो अजेंडेय ही छिपे रहते थे।

वही चैनल वर्षों तक ऐसे दोगलो पत्रकारों को पालते-पोसते रहे, जिनकी सबसे बड़ी ताक़त लचीलापन नहीं, बल्कि दोगलापन था। कांग्रेस के समय पे इन रोड छाप पत्रकारों का हौसला खुद कांग्रेस से भी ज्यादा था।

“राष्ट्र विरोध के चक्कर में ” महंगे स्टूडिओ से सड़क छाप तक का सफर :- महंगे स्टूडियो नियम मांगते हैं। लेकिन जब राष्ट्र के टुकड़े और खुद का एजेंडा हावी हो

जिन चैनलों ने वर्षों तक दोगलेपन को पाल-पोसकर मंच दिया, उन्होंने अनजाने में उस दिन की ज़मीन तैयार की जब वही दोगलापन उनके लिए असहनीय बन गया। मंच बदले, पर टोन नहीं बदली—बस तरीका बदल गया। और सड़क छाप बन गया।

Ravish और Kanhaiya, एक माइक वाला, एक नारे वाला- दोनों एक ही फैक्ट्री (टुकड़े गैंग) से।

यह तुलना खून या निजी रिश्तों की नहीं, विचारधारात्मक समानताओं की है। एक स्टूडियो में रात में सूट बूट पहनकर और कुछ सनातन विरोधी भी कांग्रेस की तरफ से आकर कन्हैया जैसे देश विरोधियो को खुला समर्थन देते थे।

हम भारत वासियो की एकता रंग लायी जिससे ये दोनों अब रोड छाप बनकर राजनीती करे या पत्रकारिता पर दोनों सड़क से ही चल रह है।

मंच चाहे कितना भी महंगा हो या कितना ही सस्ता, टिकता वही है जो राष्ट्र प्रथम से चलते है। देश का भरोसा तोड़ो और टुकड़े गांड का एजेंडा हावी हो, तब प्राइम-टाइम भी हाथ से निकल जाता है—और सड़क ही नया घोसला बनता है।

एक समय था जब प्राइम टाइम और J.N.U.ने सीरिया जैसा आभास करवा दिया था :-प्राइम टाइम का काम था—तथ्यों के साथ इस संस्था के सपोलो से जवाब माँगना। विश्वविद्यालय का काम था—टुकड़े गैंग के विचारो को उखाड़ के फैकने का।

लेकिन इन टुकड़े गैंग के लिए जब टीवी स्टूडियो में भी वही शब्दावली, वही आरोप और वही निष्कर्ष बार-बार आने लगें। और जब कैंपस में भी POK वाली नारेबाज़ी हो और कैंपस ही टेरर कैंप बन जाये तो दोनों की पहचान साफ़ होने लगती है। सारे मंच अलग थे, पर टोन और टूलकिट मिलती-जुलती प्रतीत हुई।

यह तुलना अक्सर रूपक में की गई—कि जैसे कुछ उग्र विचारधाराएँ संस्थाओं को कमजोर दिखाने, व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने और हर मुद्दे को “सब कुछ गलत” के फ्रेम में रखने पर ज़ोर देती हैं, वैसा ही पैटर्न इन बहसों में दिखने लगा। यह आरोप नहीं, बल्कि पैटर्न पर सवाल था: क्या असहमति संवाद बन रही है, या अभियान?

निष्कर्ष:

प्राइम टाइम और विश्वविद्यालय—दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। उनकी ताक़त ईमानदार असहमति, विविधता और तथ्य में है। जब ये मंच किसी एक फ्रेम में कैद लगने लगें, तो आलोचना स्वाभाविक है। ज़रूरत है कि स्टूडियो संतुलन लौटाएँ और कैंपस अकादमिक अनुशासन—तभी बहस फिर से संवाद बनेगी, और रूपक भी ख़त्म होंगे।